Crystal Cordell Paris, La philosophie politique, Ellipses 2013, lu par Jean-Pierre Delange

Par Karim Oukaci le 23 juillet 2018, 06:00 - Philosophie politique - Lien permanent

Crystal Cordell Paris. La philosophie politique, collection Apprendre à philosopher, Ellipses, mai 2013 (224 pages). Lu par Jean-Pierre Delange.

La philosophie politique, longtemps enseignée à l’Université avec la philosophie morale, est parfois identifiée avec la science politique, laquelle souffre des inévitables maux consécutifs de l’inexorable spécialisation des sciences humaines, au premier rang desquelles la sociologie.

L’outil statistique, de même que l’étude des vicissitudes institutionnelles au gré de la vie des partis et des systèmes de représentation, l’analyse multifactorielle qui permettrait de rendre compte des prises de décision du pouvoir politique au regard des conditions économiques et sociales, servent sans doute merveilleusement à décrire ou à interpréter des phénomènes au moyen de providentielles grilles de lecture. Ainsi, selon les mouvements intellectuels, ou les tendances plus ou moins marquées de l’adhésion à des idéologies politiques, les “choses politiques” (selon l’expression d’Aristote : πολῑτεία πράγματα, au sens pluriel des affaires et des actions), sont approchées comme des jeux de pouvoir, ou plus simplement comme les effets variables de facteurs économiques. Nombreuses sont les opinions en philosophie politique qui aujourd’hui portent ainsi le sceau des avatars de l’interprétation positiviste et historiciste. Si les hommes font l’histoire, mais ne savent pas quelle histoire ils font, si à l’œuvre dans les questions politiques se meut la main sans faiblesse du seul intérêt privé, alors il est temps de congédier l’idée que les hommes ont toujours souhaité se gouverner eux-mêmes, idée sans laquelle il n’existerait même pas quelque chose comme une philosophie politique.

Le petite livre de poche publié chez l’éditeur Ellipses par Crystal Cordell Paris, jeune universitaire franco-américaine spécialiste de la philosophie politique d’Aristote, loin de tomber dans les quelques travers énoncés rapidement ci-dessus, a le projet ambitieux de revenir aux préoccupations philosophiques essentielles à l’égard des questions politiques. Ambitieux projet puisque la gageure consiste à exposer scolairement et dans un langage clair ce qui fait le fond de la philosophie politique classique et moderne. L’ensemble est développé en 11 chapitres sur 254 pages, dont la densité sollicite l’attention constante du lecteur. Au moyen d’analyses notionnelles précises, sont brossées des problématiques auxquelles sont joints des textes canoniques commentés en fin de chapitre. Nous avons choisi ici de rendre compte du contenu de chaque chapitre, en laissant volontairement de côté les commentaires de texte. Outre l’Introduction et un petit lexique final, on lira les chapitres suivants :

· Origines de la philosophie politique —Platon, Apologie de Socrate, 29b-e.

· La rhétorique — Platon, Gorgias, 454d-456c.

· Le régime politique — Aristote, Politique, IV, 11.

· La guerre — Machiavel, Le Prince, chapitre XIV.

· Le contrat social — Thomas Hobbes, Leviathan, chapitre XIII.

· La propriété — John Locke, Traité du Gouvernement civil, V, § 26 ; 27 ; 33 ; 34.

· Le commerce — Montesquieu, De l’esprit des Lois, Livre XX, chapitre 1-2.

· La démocratie — Tocqueville, De la démocratie en Amérique, I, partie 2, ch. 7-8

· La représentation — James Madison, Le Fédéraliste, n° 10.

· La luttes des classes — K. Marx et F. Engels, L’idéologie allemande, Première partie.

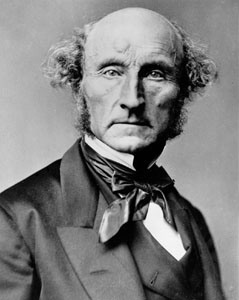

· La liberté — Stuart Mill, De la liberté, chapitre 3.

Dès l’Introduction, C. Cordell Paris rappelle opportunément que la notion même de “philosophie politique” est — in statu nascendi — sinon contradictoire, du moins le lieu d’un conflit entre la philosophie et la Cité : si les actions politiques se développent sous l’horizon des lois, des coutumes, des croyances et de l’intérêt vital des communautés et apparaissent politiquement sous l’aspect de la nécessité, la philosophie doit interroger cette nécessité et questionner la finalité des formes et des régimes politiques : dans quelle mesure “la vie politique permet-elle de réaliser la nature réelle [des hommes] ?”. Cette introduction se place résolument sous les auspices du Platon de la République. La philosophie politique est “résolument critique ” et s’érige en source d’autorité face aux deux autres sources d’autorité que sont la religion et les lois. La figure emblématique de la philosophie politique est évidemment Socrate. C’est la raison pour laquelle l’Auteur rappelle que “le cas Socrate” ne se débouche pas ultérieurement par une réconciliation entre la philosophie et la Cité : le cas des publications posthumes (Le Prince de Machiavel), leur mise à l’Index (De l’Esprit des Lois de Montesquieu), au feu (De Cive, Léviathan de Hobbes ; l’Émile, Du contrat social de Rousseau), ou leur publication sous anonymat (Traité sur la tolérance, Traité du gouvernement civil de Locke), montre à l’envi la ténacité du conflit qui oppose le philosophe et la Cité.

Pour être philosophie, la philosophie politique doit se donner comme science et non pas seulement comme amour du savoir : non pas science de la Nature (φύσις), ce qu’étaient les philosophies présocratiques, mais science de l’homme. C’est à bon droit que l’auteur voit dans Aristote le penseur qui va établir l’éthique, la rhétorique et la politique dans leur fonction respective de sciences pratiques. Fondées sur la thèse du développement des potentialités de l’homme dans sa vérité, ces sciences possèderont la lourde tâche — aujourd’hui considérablement minorée, sinon niée — d’être la science de ce qui est changeant, puisqu’agir en homme ne consiste pas à agir avec la régularité des orbites des planètes. A contrario, le basculement auquel va procéder la philosophie politique “moderne”, sous la bannière de Machiavel, trouve son impulsion dans l’idée que le souci des potentialités humaines doit s’effacer devant la vérité effective des choses (verità effetuale della cose, Machiavel, le Prince) : la science doit se mettre au service de la pratique, ce qu’elle fera avec Francis Bacon (que l’Auteur cite, mais pas dans la référence aux Pensées et Vues ou se lisent des développements sur l’avantage comparé des inventions des sciences de la nature sur la politique), puis René Descartes (dont le chapitre 6 du Discours de la Méthode est un véritable formulaire de recrutement pour ingénieurs). La philosophie politique moderne dissout la recherche du meilleur ; comme l’écrit Hobbes “nous n’avons pas les moyens de connaître le summum bonum”. C’est ainsi que la philosophie politique moderne prétend servir d’assise théorique à divers projets politiques, plus ou moins inféodés au commerce et aux développements techniques. Elle veut surtout délivrer des vérités utiles.

La véritable révolution de la philosophie politique moderne se trouve dans la rupture avec la thèse ancienne de la nature politique des hommes. Les philosophes contractualistes congédient la situation originairement politique de l’être humain, en lui substituant un état de nature pré-politique, une fiction où l’homme erre au hasard comme un animal solitaire (Rousseau), ou dans le dénuement et la violence des famoli chers à Giambattista Vico (cf. La Scienza Nova, 1742) ; pilleurs, brigands et orgueilleux, les hommes sont voués à la défense et à l’attaque pour assurer la garantie de leurs intérêts propres (Hobbes). De là découle la problématique centrale de la philosophie politique moderne : le conflit entre les intérêts des individus toujours plus avides de la liberté “d’étendre leur moi sur toutes choses” — selon l’expression frappante de Jean-Jacques Rousseau — et la société constituée de groupes agissants. L’État apparaît ainsi comme “l’arbitre des conflits et le garant des droits individuels”. Deux tendances se font jour : une vision de la justice qui recherche l’égalité réelle en modifiant les inégalités matérielles (Marx) ; une conception de la liberté articulée à un élargissement du champ des intérêts (le libéralisme politique et économique, notamment celui de John Locke).

Le premier chapitre revient ainsi sur le propos amorcé dans l’Introduction, où l’origine de la philosophie politique est rapportée à Socrate et à la République de Platon. Une discrète allusion au conflit qui oppose la poésie à la philosophie (par le biais des accusations anciennes d’Aristophane contre Socrate dans sa comédie les Nuées), permet de remettre en perspective la “seconde navigation” de Socrate dans le Phédon sous l’égide de Cicéron : “Socrate est le premier qui ait rappelé la philosophie du ciel pour l’installer dans les villes et l’introduire jusque dans la maison” (Tusculanes, V, 10). L’allusion va à la situation de la discussion au début de la République : la maison de Céphale et de Polémarque. La science de l’homme qui est recherchée touche aux principes stables au sein de l’instabilité des choses humaines. Réalités intelligibles pour Platon, dispositions stables de l’âme que sont les vertus pour Aristote, la recherche de la vérité sans laquelle le mot même de philosophie serait prononcé en vain, passe par la question de la justice : qu’est-t-elle ? Suivant l’ordre de la question telle qu’elle est traitée par le vieux Céphale, puis par son héritier Polémarque, l’Auteur convoque Cicéron (De Officiis, I) : “la justice consiste à rendre à chacun ce qui lui appartient” et Aristote, dans la thématique de la distribution des biens et des honneurs. Pour autant, la philosophie distingue le bien du juste conventionnel et qu’y-a-t-il de plus problématique que de distinguer le juste comme distribution d’un bien à ses amis, et des maux à ses ennemis ? On amorce ici l’analyse de ce qui fait tenir ensemble une communauté politique, “communauté de plaisirs et de peines” (Platon, République, V) : les affects politiques (amitié, inimitié, courage et ardeur, blâmes et honneurs) paraissent être justes. Or, Socrate montre que ce qui paraît évident (nuire à ses ennemis) est différent de l’attitude qui consiste à le rendre meilleur. La justice politique, ou conventionnelle, doit répondre à l’interrogation éthique ou philosophique. La dernière partie du chapitre interroge la figure de Thrasymaque, dont la thèse est que la justice n’est ni le Bien, ni la capacité à restituer à chacun le sien, mais consiste bien dans l’intérêt. Par nature, l’homme juste selon Thrasymaque, “exerce un droit souverain sur tout ce qui est en son pouvoir” (Spinoza, Tractacus theologico-politicus, XVI) : l’homme juste selon Thrasymaque n’est autre que le tyran, esclave de désirs démesurés. La philosophie politique, dans son origine, attentive aux besoins du corps, introduit en supplément le souci de l’âme dans la Cité.

Le deuxième chapitre approfondit la question du rôle de la rhétorique dans la vie politique de la Cité, en particulier l’exaltation rhétorique du recours aux dieux et aux figures héroïques. Il s’agit d’une question épineuse, car on la retrouve encore dans la modernité lorsque Jean-Jacques Rousseau convoque le Machiavel du Discours sur la première décade de Tite-Live pour “mettre dans la bouche des immortels [des décisions] que ne pourrait ébranler la prudence humaine” (Du Contrat social, II, 7). Se pose ainsi la question de savoir comment il s’agit de guider et de conduire le peuple (δημᾰγωγέιν) : par la rhétorique persuasive qui conduit à aimer démesurément le peuple (comme Calliclès) ? Ce faisant, la rhétorique est un art trompeur, une τέχνη qui repose sur l’imitation. Si Platon chasse les poètes de la Cité — du moins Homère — Aristote repense les techniques (dont l’art rhétorique) au sein de la science politique au service du bien commun : rhétorique délibérative se déployant au sein des assemblées politiques, rhétorique judiciaire touchant au juste et à l’injuste dans les tribunaux, rhétorique épidictique visant à louer ou blâmer le noble et le vil devant un auditoire spectateur. L’Auteur note judicieusement la différence aristotélicienne du traitement des affects : à la distinction socratique entre raison et passions, la science pratique aristotélicienne accorde aux passions une place nouvelle. En effet, Aristote insiste sur le “désir délibératif” au sein de la προαίρεσις (du choix délibératif ; cf. Éthique à Nicomaque, 1113a 11, édition GF-Bodéüs, p. 150) et partant, sur le rôle que jouent des affects, telle la crainte ou la compassion. L’Auteur rappelle enfin l’héritage aristotélicien de l’inclusion de la rhétorique dans le trivium médiéval.

Le chapitre suivant sur le thème du régime politique débute par une courte analyse de la sémantique de mot politéia (πολῑτεία) rapportée au titre de l’ouvrage de Platon, la République. L’Auteur indique que le terme renvoie plutôt à “la manière dont les choses sont mises en commun” qu’à une république, régime particulier signalant la souveraineté du peuple. Remarquons que le propos d’Aristote sur la timocratie (ὅταν δὲ τὸ πλῆθος πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύηται συμφέρον, καλεῖται πολῑτεία, Aristote, Politiques, 1279a 39 et Éthique à Nicomaque, 1160a 31 sq. Cf. édition GF-Bodéüs, page 436.) est associé à cette notion de politéia, justifiant le propos de l’Auteur : ce terme de politéia désigne n’importe quel régime et par conséquent n’importe quel mode d’organisation de la vie politique. La politéia vient préciser la forme politique : dans la configuration des Cités grecques, plusieurs modes d’organisation peuvent se succéder, selon que les Cités sont gouvernées par un seul ou par plusieurs. Le régime englobe ainsi une dimension sociale, psychologique et éthique de la vie politique : c’est pourquoi on peut, par exemple, parler à bon droit de l’Ancien régime.

Le chapitre développe d’abord un rappel du désir de classification des régimes (par Platon, Aristote et Montesquieu), typologie où apparaît la volonté de discerner le meilleur (régime). Sont ensuite examinés les éléments explicatifs de cette classification, philosophe-roi/tyran chez Platon, petit nombre/grand nombre chez Aristote (avec une analyse particulièrement bienvenue sur les régimes droits et les régimes déviés), mélange des deux typologies chez Montesquieu.

Le chapitre sur la guerre énonce une thèse forte : la philosophie politique ancienne — comme la philosophie politique moderne — est inséparable de l’histoire politique et, en particulier, de la dette que la philosophie politique doit à cette histoire. Thucydide pour la philosophie ancienne et Machiavel pour la philosophie moderne articulent leur réflexion politique sur le meilleur mode de gouvernement, aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre. Le chapitre court ainsi pour sa première partie sur une analyse des points de vue politiques et des observations développés dans la Guerre du Péloponnèse de Thucydide, y compris sur le renversement des valeurs, consécutif de l’extrême violence des dissensions, renversement produit par la stasis (au sens de sédition et de guerre civile) ; un rappel des analyses d’Aristote sur la guerre suit ce développement. À rebours, la position de Machiavel consiste à “naturaliser” la guerre par le désir (naturel) d’acquérir. De plus, la vertu des citoyens romains, affirme Machiavel, vient de leur éducation militaire : “là où il n’y a pas de choix, la vertu est la plus forte” (Discours sur la première décade de Tite-Live, I). La comparaison des thèses de Thucydide avec celles de Machiavel n’est pas de pure circonstance : là où le Grec voyait dans la violence l’élément corrupteur cause de l’instabilité sournoise de Sparte, Machiavel adresse ses louanges à Sparte, non pour la sagesse de son régime, mais parce qu’elle a su tirer parti de son dynamisme grâce à la fortune. La stasis tant redoutée est pour le Florentin la cause de la grandeur extérieure de Rome : “La virtù des régimes politiques, tout comme celle des Princes, consiste à savoir changer de nature”.

Contrastant avec le chapitre précédant sur la guerre, le chapitre sur le contrat social s’éloigne des théoriciens anciens de la philosophie politique et annonce l’opposition au philosophe politique moderne par excellence qu’incarne Machiavel : “à partir du XVIIe siècle, la philosophie politique anglaise, puis continentale, sera empreinte du rejet du machiavélisme”. Les théoriciens modernes du contrat social n’ambitionnent pas moins de supprimer la raison d’être des régimes belliqueux. Les théories contractualistes ont quelque chose à voir avec la paix. Il convient d’affaiblir les sources de conflit potentiel, au premier rang desquelles les autorités rivales constituées par le conflit séculaire entre le trône et l’autel (ou pour l’exprimer avec Rousseau : entre les “deux têtes de l’aigle”). La conflagration exaltée du conflit religieux marquée par l’émergence de la Réforme protestante, débouche sur les Traités de Westphalie de 1648. Ces traités, qui procurent la solution aux Princes de décider eux-mêmes de la religion de leurs sujets, selon le principe cujus regio, ejus religio, s’avèreront notoirement insuffisants. C’est à Thomas Hobbes que revient la tâche de montrer comment soumettre le pouvoir religieux au pouvoir politique, en “réunissant les deux têtes de l’aigle” (Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, IV, 8). La naissance de l’État moderne s’énonce, sinon en termes de pacification, du moins en termes sécuritaires. L’Auteur rappelle à bon droit que la philosophie de Hobbes articule le passage au libéralisme politique, l’ambigüité du Britannique à l’égard de la Couronne l’ayant conduit à l’exil parisien, au moment même où l’on voit la consolidation des États nationaux. Elle rappelle aussi le point de départ psychologique de la pensée politique hobbesienne sur l’État : les mouvements de l’esprit, tout comme les désirs corporels, prennent naissance dans la crainte. Même la philosophie grecque qui recherche les causes premières est interprétée comme la conséquence de l’angoisse due à l’ignorance. Le Léviathan (ou common-wealth) est la seule institution permettant d’enrayer la crainte issue de l’ignorance, pouvoir visible qui écarte les pouvoirs invisibles religieux, détournant la crainte des citoyens vers des objets plus fructueux : les lois et la justice. Le ressort de ce common-wealth n’est plus le droit suprême du monarque émanant de Dieu, mais l’égalité des citoyens découlant du droit naturel.

Contrastant avec le chapitre précédant sur la guerre, le chapitre sur le contrat social s’éloigne des théoriciens anciens de la philosophie politique et annonce l’opposition au philosophe politique moderne par excellence qu’incarne Machiavel : “à partir du XVIIe siècle, la philosophie politique anglaise, puis continentale, sera empreinte du rejet du machiavélisme”. Les théoriciens modernes du contrat social n’ambitionnent pas moins de supprimer la raison d’être des régimes belliqueux. Les théories contractualistes ont quelque chose à voir avec la paix. Il convient d’affaiblir les sources de conflit potentiel, au premier rang desquelles les autorités rivales constituées par le conflit séculaire entre le trône et l’autel (ou pour l’exprimer avec Rousseau : entre les “deux têtes de l’aigle”). La conflagration exaltée du conflit religieux marquée par l’émergence de la Réforme protestante, débouche sur les Traités de Westphalie de 1648. Ces traités, qui procurent la solution aux Princes de décider eux-mêmes de la religion de leurs sujets, selon le principe cujus regio, ejus religio, s’avèreront notoirement insuffisants. C’est à Thomas Hobbes que revient la tâche de montrer comment soumettre le pouvoir religieux au pouvoir politique, en “réunissant les deux têtes de l’aigle” (Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, IV, 8). La naissance de l’État moderne s’énonce, sinon en termes de pacification, du moins en termes sécuritaires. L’Auteur rappelle à bon droit que la philosophie de Hobbes articule le passage au libéralisme politique, l’ambigüité du Britannique à l’égard de la Couronne l’ayant conduit à l’exil parisien, au moment même où l’on voit la consolidation des États nationaux. Elle rappelle aussi le point de départ psychologique de la pensée politique hobbesienne sur l’État : les mouvements de l’esprit, tout comme les désirs corporels, prennent naissance dans la crainte. Même la philosophie grecque qui recherche les causes premières est interprétée comme la conséquence de l’angoisse due à l’ignorance. Le Léviathan (ou common-wealth) est la seule institution permettant d’enrayer la crainte issue de l’ignorance, pouvoir visible qui écarte les pouvoirs invisibles religieux, détournant la crainte des citoyens vers des objets plus fructueux : les lois et la justice. Le ressort de ce common-wealth n’est plus le droit suprême du monarque émanant de Dieu, mais l’égalité des citoyens découlant du droit naturel.

Le chapitre se penche ensuite sur les points d’accord et les différences significatives entre Hobbes et l’autre figure du libéralisme anglais, John Locke : même si les deux penseurs s’accordent sur l’état de guerre pré-politique que constitue l’état de nature, Locke esquisse la distribution des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, s’éloignant ainsi du monarchisme hobbesien ; par ailleurs, J. Locke “va assigner à la société politique d’autres finalités que la seule conservation de la vie dans la paix civile”. Ces deux divergences font l’objet d’un examen minutieux, notamment dans les conséquences pratiques des thèses lockéennes : apparition de la jouissance des biens privés dans le confort de la paix civile (le fameux mode de vie bourgeois critiqué par Rousseau et Marx), influence de la pensée de Locke dans les débats autour de la constitution américaine émergente, extension de la thématique de la “sphère privée” en matière de croyance religieuse, ainsi que son articulation à la responsabilité de l’individu, responsable autant du bien-être de son âme, qu’il l’est de celui de son corps.

Le chapitre se penche ensuite sur les points d’accord et les différences significatives entre Hobbes et l’autre figure du libéralisme anglais, John Locke : même si les deux penseurs s’accordent sur l’état de guerre pré-politique que constitue l’état de nature, Locke esquisse la distribution des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, s’éloignant ainsi du monarchisme hobbesien ; par ailleurs, J. Locke “va assigner à la société politique d’autres finalités que la seule conservation de la vie dans la paix civile”. Ces deux divergences font l’objet d’un examen minutieux, notamment dans les conséquences pratiques des thèses lockéennes : apparition de la jouissance des biens privés dans le confort de la paix civile (le fameux mode de vie bourgeois critiqué par Rousseau et Marx), influence de la pensée de Locke dans les débats autour de la constitution américaine émergente, extension de la thématique de la “sphère privée” en matière de croyance religieuse, ainsi que son articulation à la responsabilité de l’individu, responsable autant du bien-être de son âme, qu’il l’est de celui de son corps.

La fin du chapitre se concentre sur les apports de la réflexion de Jean-Jacques Rousseau sur le contrat social. Alors que pour Hobbes, l’origine de la société politique est à rechercher dans la crainte, pour Locke dans l’intérêt, le consentement et l’exploration du champ de la liberté privée, Rousseau situe l’amélioration sur le plan de liberté morale : “c’est grâce à la loi que l’individu acquiert la capacité à agir en tant qu’être moral et non pas en tant qu’être naturellement libre.” L’Auteur fait référence au passage célèbre (Contrat social, I, 8) où le Genevois dessine emphatiquement les bienfaits du passage de l’état de nature à l’état civil : “Ce passage de l’état de nature à l’état civil introduit dans l’homme un changement très remarquable […]”. Esquissant un point difficile de la pensée de Rousseau, l’Auteur clôt ce chapitre en contrastant la position des devanciers anglais sur la religion avec les thèses du Citoyen sur l’incompatibilité entre la politique et la religion chrétienne. Si la religion chrétienne est impuissante à “faire une bonne politie”, il s’avère cependant nécessaire d’instituer une religion civile.

Comme on sait, la vie politique moderne ne s’articule pas seulement autour du contrat et du consentement. Au centre des préoccupations des hommes se trouve une grande passion, celle d’acquérir et un grand souci, celui de conserver. Et si l’on accorde quelque crédit à la remarque incisive que Rousseau fait dans le Discours sur l’Origine et les Fondements de l’Inégalité parmi les Hommes “l’entendement humain doit beaucoup aux passions, qui d’un commun aveu lui doivent beaucoup aussi”, il ne va pas seulement s’agir de s’appliquer à “construire de gigantesques machines de plaisir” (Rousseau, Dialogues, II), mais aussi de développer, protéger et garantir la propriété. Crystal Cordell Paris remarque que la thèse selon laquelle les communautés politiques se sont constituées en vue de garantir la propriété remonte à Cicéron (De Officiis, II, 21) : “sans doute est-ce par un instinct naturel qu’ils [les hommes] se sont rassemblés, mais c’est dans l’espoir de conserver leur bien qu’ils ont cherché la protection des villes”. La fonction du magistrat, selon Cicéron, est bien de protéger la propriété en tant que représentant la personne de l’État. C. Cordell note l’écart entre la conception grecque de l’exercice de la vie politique, où le citoyen est tour à tour gouvernant et gouverné, où s’exercent dans l’espace politique les potentialités de la nature humaine, et la nouvelle répartition de l’action politique : la magistrature distingue l’exercice des actions privées de l’autorité publique, exercée par un magistrat, représentant de la personna civitatis. Ce point est fort intéressant, à plusieurs titres. D’abord, l’expression personna civitatis est un hapax chez Cicéron (C. Cordell ne l’indique pas : les occurrences du mot personna sont nombreuses dans l’œuvre du Consul, mais une seule de la personna civitatis); mais surtout l’expression est reprise telle qu’elle par T. Hobbes (Léviathan, XXVI), à propos de la souveraineté, comme personna civitatis dans laquelle s’enracine la confiance que l’on peut avoir en la loi.

Par un détour assez long, l’Auteur montre que la question générale de l’intérêt et de l’intérêt à l’égard des biens du corps, divise la vie politique de la vie simplement sociale. Si Cicéron a encore une conception grecque du zoon politikon, la Cité “ne remplit plus la fonction de réaliser les potentialités les plus élevées de la nature humaine”. Et si Cicéron anticipe la critique que portera Shaftesbury (Essai sur le mérite et la vertu, 1727) contre Hobbes — pour Shaftesbury il existe une sociabilité naturelle et par conséquent une moralité naturelle, pour Hobbes c’est la loi positive qui nous apprend ce qu’est le bien et le mal, le juste et l’injuste — il n’en reste pas moins qu’il “cristallise le moment de transition entre deux conceptions de la nature humaine, l’une politique, l’autre libérale”.

L’auteur ajoute, dans ce long détour par Cicéron, Shaftesbury, Hobbes et Aristote, que le Stagirite énonce la vie politique comme condition de eu zèn (τὸ εὖ ζῆν), la “vie bonne”. Les activités politiques mobilisent la rationalité morale ; c’est pourquoi les hommes ne se contentent pas de dire le plaisir et la douleur, mais aussi le juste et l’injuste. La Cité qui vise la vie bonne se différencie des autres communautés qui sont fondées uniquement en vue des échanges économiques. Gouverner se limite à édicter et faire appliquer des lois permettant des échanges équitables. La loi qui vise à réglementer la vie économique “n’est pas capable de rendre les citoyens bons et justes” (Aristote, les Politiques, III, ch. 9). On voit ici la différence avec la thèse de Hobbes, laquelle considère qu’est juste celui qui dans ses actions observe les lois de son pays. L’idée d’une justice naturelle, ou non conventionnelle, est exclue. La parole humaine, utile pour conclure des conventions sociales, ne permet nullement de partager en commun les notions du juste et de l’injuste. Ce sont des mots, des signes (sur ce point Spinoza se montre hobbesien). Pourquoi obéir aux lois ? Par crainte. Mais quelle est la compensation ? La sûreté des biens. Le Souverain est investi par Hobbes de la double tâche de garantir la propriété de chacun et de punir l’infraction à la loi. La justice protège la propriété.

C’est Locke qui va approfondir le droit universel de propriété, droit fondé sur la propriété individuelle que chacun exerce sur son propre corps. De là découle un droit “au travail de son corps” et à “l’ouvrage de ses mains” (J. Locke, Traité du Gouvernement civil, V). Comme on sait le travail valorise la terre et les produits de son exploitation : améliorer la condition de vie matérielle des individus apparaît ainsi comme un corrélat de la propriété. Fruit de l’industrie, l’acquisition doit être encouragée en vue de la production d’un maximum de valeur, production de valeur rendue possible par la monnaie, “véritable clé de voûte du système lockéen”.

Rousseau, passant sous silence l’invention de la monnaie, va en dénoncer l’effet principal. Comme lecteur assidu du “sage Locke” il prend le contrepied du développement positif du bien commun par la recherche du confort. Rousseau voit dans les désirs, aiguisés par le développement de l’industrie, “la source de maux que les hommes préparèrent à leurs descendants”. Si la pénurie règne à l’état de nature et reste pour Locke le point de départ des succès de l’industrie liés aux Lumières, l’accès à la propriété foncière est associé par Rousseau à l’inégalité, par l’émergence des passions de comparaison, comme l’envie, la jalousie et l’orgueil, toutes marques de “la pétulante activité de notre amour-propre”. Contre Hobbes, bien loin que la guerre soit liée à l’état de nature, Rousseau en fait une conséquence de l’extension du moi sur toute chose. En ce sens, Rousseau préfigure la critique marxiste de l’État libéral, “État établi sur des principes libéraux, au premier chef le droit à la propriété”.

En toute logique le chapitre sur la propriété est suivi d’un chapitre sur le commerce. Néanmoins, si la notion de commerce signifie à première vue un échange de biens dont on possède l’usufruit, sinon la propriété, il faut rappeler comme le fait l’Auteur que ce sens, apparemment obvie, laisse de côté celui plus répandu depuis Montaigne, Montesquieu et Rousseau, de commerce social, d’où vient que la notion d’échange s’inscrit dans la perspective d’une humanité civilisée. Les brutes errent au hasard soucieuses du vide de leur vie, tandis que les hommes civilisés conversent. Comment cela se peut-il ? L’Auteur part des thèses sur le régime anglais de la liberté des passions, tel que Montesquieu le décrit dans l’Esprit des Lois (XIX, 27) : “toutes les passions y étant libres, la haine, l’envie, la jalousie, l’ardeur de s’enrichir et de se distinguer, paraîtraient dans toute leur étendue”. Les “passions asociales” (Adam Smith) comme le désir de se distinguer, nourrissent la liberté et font préférer la liberté (ou la distinction), aux intérêts. La suite du chapitre roule sur une comparaison entre la théorie d’Adam Smith sur les sentiments moraux, notamment le sentiment de sympathie et la compassion chez Rousseau. Pour A. Smith, la sympathie est une passion positive et très forte, puisqu’elle est au fondement de la recherche de l’approbation : chacun recherche à travers ses choix la sympathie des autres, dans l’attente d’éprouver le plaisir qui accompagne l’approbation sociale. A. Smith reprend la discussion aristotélicienne sur la louange et le blâme, mais pour indiquer que cette recherche de l’approbation entraîne la corruption de la morale naturelle, en faisant que chacun donne plus son approbation aux puissants et aux riches, pour réserver son mépris aux misérables. L’expérience montre que c’est en devenant riche et puissant que l’on attire l’attention, la sympathie et l’approbation de ses pairs, tandis que la condition des humbles suscite honte et indifférence. L’Auteur entre ainsi dans l’examen des théories de Smith sur la morale et la justice. La dernière partie du chapitre est une analyse comparée des thèses morales d’Adam Smith avec les théories lockéennes sur la propriété, le travail et leurs conséquences sur les mœurs ; in fine, l’Auteur revient sur les questions initiales du chapitre : en quoi le travail, le commerce et le confort permettent-ils de préciser la notion d’humanité ? Et pour quelles raisons Adam Smith donne-t-il sa préférence aux effets des échanges économiques sur la philosophie en vue de développer et d’approfondir “l’humanité” ?

Le chapitre 8 sur la démocratie prend d’emblée le problème central du thème à bras le corps : qui gouverne dans une démocratie ? C. Cordell commence par rappeler des thèses connues : l’égalité de tous consacre un régime où règne le maximum de liberté. L’Auteur rappelle les analyses anciennes (Platon) sur les effets néfastes de la liberté sur les mœurs. La dimension politique produit des effets sociaux. Ce cadre posé, les penseurs modernes vont l’interroger, notamment à partir des Lumières. L’expérience démocratique disponible est en effet pour eux l’antique expérience de la démocratie directe. D’une part on retient (David Hume) que la démocratie directe voit le règne des paroles confuses, de la cacophonie, qui au fond n’est jamais que la résultante de l’excitation des passions (D. Hume, Essais moraux, politiques et littéraires, 1742-1754). La faillite des démocraties directes tient à ces confusions. C’est la raison pour laquelle, tout le monde ne doit pas gouverner, ou plutôt, chacun ne doit pas gouverner de la même manière : on entre ainsi dans la théorie de la représentation politique, où se fait jour, notamment dans les débats du Fédéraliste en Amérique, la possibilité de conserver une démocratie directe à l’échelle locale. Cette distribution des pouvoirs fait le fond de l’examen par Tocqueville de ce phénomène nouveau qu’est l’apparition de la démocratie après la dissolution de l’Ancien régime. Le chapitre développe une analyse attentive des vues de Tocqueville sur les problèmes inhérents au nouveau régime américain et plus largement sur les considérations psychologiques et sociales concernant le “sentiment du semblable” qui se développe dans une démocratie. L’Auteur est attentif aussi à la nouvelle énergie que permet de dissiper une démocratie. Sans aborder la question de l’empire démocratique (empires coloniaux anglais et français), elle montre que la démocratie moderne s’articule à la puissance industrielle et économique : la production de valeur en fonction des lois du marché augmente plus dans une démocratie que dans tout autre régime, du fait de la compétition individuelle. En revanche, la gloire, vertu aristocratique par excellence, est incompatible avec la démocratie. De plus, si dans la modernité démocratique tout ce qui peut excéder les bornes de l’égalité est strictement surveillé, voire prohibé, il reste une chose qui est autorisée sans limite : l’enrichissement personnel. “Ce n’est donc pas le développement de l’industrie qui produit le penchant quasi universel vers les satisfactions matérielles, mais bien plutôt le penchant vers les satisfactions matérielles qui a pour effet d’attirer nombre de citoyens démocratiques vers les métiers de l’industrie et du commerce”. La suite et la fin du chapitre portent sur les sentiments en démocratie : sentiment d’échec (devant l’infortune), d’isolement, individualisme, mais aussi sentiment de caste, dilution du sentiment du semblable dans celui de l’humanité, individualisme qui signe l’atomisation du sentiment d’appartenance à une communauté politique, d’où la nécessité de contrebalancer l’isolement individualiste par des associations, des ordres et des corporations qui tendent à limiter les défauts de l’entreprise individuelle sans frein.

Problème de la démocratie moderne, la représentation politique en est la question toujours renouvelée. Pour ce chapitre consacré à la représentation, C. Cordell procède selon la méthode employée avec les autres chapitres, avec un rappel. Ici le rappel va au problème de la démocratie représentative. Bien que la notion de démocratie remonte à l’Antiquité grecque, elle voit s’opposer avec la notion de représentation la souveraineté populaire et le petit nombre des gouvernants. On retrouve ici une nouvelle figure qui travaillait la politique ancienne : l’opposition entre le grand nombre et le petit nombre, opposition qu’il s’agissait non de faire disparaître, mais d’en neutraliser les effets agonistiques (ce qui était la voie indiquée par Aristote avec sa notion de régime mixte). Par contraste avec le tirage au sort de la démocratie directe, l’élection rapproche le représenté du représentant, tout en mêlant un peu d’oligarchie et d’aristocratie au système démocratique. C. Cordell rappelle aussi que cette tension entre le petit nombre et le grand nombre est à peu près insensible au début de l’époque moderne, puisqu’elle est gardée sous le boisseau par la monarchie. Machiavel sera un des derniers théoriciens de la dynamique de la tension entre la “plèbe” et les “grands”. Étrangement, la théorie de la représentation trouve son origine au XVIIIe siècle avec la thèse selon laquelle le monarque est le représentant de Dieu sur terre. Malgré ce rappel, C. Cordell n’examine pas le rapport entre religion chrétienne et action politique, ni le parallèle entre l’absolutisme royal et les diverses interprétations des fonctions politiques du monarque depuis les panégyriques de Constantin d’Eusèbe de Césarée (il est vrai sous la notion d’image de Dieu sur terre) en passant par les controverses médiévales de Jean de Salisbury, Gilles de Rome, Marsile de Padoue, ou encore le De Monarchia de Dante, concernant les relations entre le Pape et l’Empereur. Si l’Église pérégrine sur terre, le monarque est responsable en partie des conditions temporelles de cette pérégrination. En tout état de cause, le monarque de Hobbes ne représente pas Dieu, mais incarne le représentant du peuple ayant consenti à son autorité. Par là, le monarque hobbesien se heurte à une multitude de volontés. C’est le problème soulevé au chapitre XVI du Léviathan. Le représentant unique résout la question de la multiplicité des volontés : il devient la personne qui tient la place de Dieu. Chez Hobbes, comme chez Rousseau, la notion de “personne publique” formule l’unité du Souverain, unité indivisible pour Rousseau, penseur de l’unité de la volonté générale, à tel point que la seule concession à la division de l’unité souveraine sera, dans la pensée de Rousseau, en vue du pouvoir exécutif (Du Contrat social, III, ch. XV). Cette thèse, fait remarquer C. Cordell, est à l’origine de la méfiance en France à l’égard des partis politiques, soupçonnés de diviser le corps politique (il faudra attendre le début du XXe siècle pour qu’un cadre légal soit donné aux partis).

La fin du chapitre montre comment, de Sieyès à Edmund Burke en passant par les rédacteurs du Fédéraliste et leurs adversaires, la représentation législative est sinon consubstantielle, du moins “un dispositif indispensable à la vie démocratique”, dispositif dont la mise en place doit tenir compte de la diversité des intérêts qui traversent le corps politique, tout en garantissant l’intérêt général. Deux théoriciens sont convoqués ici, Edmund Burke et John Stuart Mill. Le premier, parce qu’il donne la formule synthétique de la représentation-délégation et de la représentation-confiance. La représentation-délégation est l’argument des anti-fédéralistes américains : les délégués doivent représenter des ordres, sous peine de voir renaître une forme d’aristocratie naturelle qui exclurait les commerçants, artisans et paysans. Avec la représentation-confiance, ce sont les représentants qui délibèrent et qui ont en vue non les intérêts de leurs électeurs, mais l’intérêt général. Dans ses Considérations sur le gouvernement représentatif (1861), J. S. Mill reviendra sur la question de la qualification du citoyen participant au vote. De manière générale, l’Antiquité est très brutale s’agissant de la masse (oi polloi, les plus nombreux), souvent prise par les passions les plus basses, incapable de raisonner et peu considérée. Mill revient sur ce thème en soulignant que dans le vote démocratique on ne saurait se contenter du schéma “un individu égale un vote”. Si le système représentatif démocratique peut paraître juste, il n’en reste pas moins qu’il peut aussi être nuisible. De même que Rousseau se rend compte que la volonté générale peut errer sous l’impulsion des démagogues, de même pour Mill des citoyens peu éduqués, dont la morale peut être douteuse, forment un danger pour l’intérêt général. Mill réfléchit donc à une modération du principe égalitaire et à un dispositif de sélection des représentants, selon des critères moraux et intellectuels. Le chapitre s’achève en passant en revue l’histoire des différentes réflexions sur la séparation des pouvoirs.

La fin du chapitre montre comment, de Sieyès à Edmund Burke en passant par les rédacteurs du Fédéraliste et leurs adversaires, la représentation législative est sinon consubstantielle, du moins “un dispositif indispensable à la vie démocratique”, dispositif dont la mise en place doit tenir compte de la diversité des intérêts qui traversent le corps politique, tout en garantissant l’intérêt général. Deux théoriciens sont convoqués ici, Edmund Burke et John Stuart Mill. Le premier, parce qu’il donne la formule synthétique de la représentation-délégation et de la représentation-confiance. La représentation-délégation est l’argument des anti-fédéralistes américains : les délégués doivent représenter des ordres, sous peine de voir renaître une forme d’aristocratie naturelle qui exclurait les commerçants, artisans et paysans. Avec la représentation-confiance, ce sont les représentants qui délibèrent et qui ont en vue non les intérêts de leurs électeurs, mais l’intérêt général. Dans ses Considérations sur le gouvernement représentatif (1861), J. S. Mill reviendra sur la question de la qualification du citoyen participant au vote. De manière générale, l’Antiquité est très brutale s’agissant de la masse (oi polloi, les plus nombreux), souvent prise par les passions les plus basses, incapable de raisonner et peu considérée. Mill revient sur ce thème en soulignant que dans le vote démocratique on ne saurait se contenter du schéma “un individu égale un vote”. Si le système représentatif démocratique peut paraître juste, il n’en reste pas moins qu’il peut aussi être nuisible. De même que Rousseau se rend compte que la volonté générale peut errer sous l’impulsion des démagogues, de même pour Mill des citoyens peu éduqués, dont la morale peut être douteuse, forment un danger pour l’intérêt général. Mill réfléchit donc à une modération du principe égalitaire et à un dispositif de sélection des représentants, selon des critères moraux et intellectuels. Le chapitre s’achève en passant en revue l’histoire des différentes réflexions sur la séparation des pouvoirs.

L’avant-dernier chapitre répond au précédent : si la démocratie représentative a pour fin de rassembler dans une vue commune et générale les actions des différents protagonistes, il n’en reste pas moins que les sociétés sont le lieu de profondes séparations et divisions. Une société politique est un tout composé de parties distinctes. Les séparations sont visibles, tant du point de vue de la séparation entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux, entre les statuts économiques et professionnels, sans parler de ceux qui sont exclus du champ de la citoyenneté. La société est sinon le lieu d’une conflictualité exacerbée, elle en nourrit toujours la potentialité. Comme on sait, la critique d’Aristote contre la théorie platonicienne qui compare la société à l’âme de l’individu porte sur la volonté de réduire la Cité à “une seule note”. A contrario, la thèse d’Aristote est de prendre acte de la diversité et de rechercher le commun. L’Auteur rappelle l’effort du Stagirite pour penser l’individuel et le commun dans le cas de l’économie agricole : exploitation des terres et consommation des biens reposent sur un partage (du travail, du commerce et de la consommation), lui-même construit sur les liens de l’amitié et la vertu. C. Cordell rappelle en passant le rôle des fêtes et des banquets publics (elle nomme les banquets publics de Sparte) et leur dépendance à l’égard de la législation. C’est bien au législateur de déterminer ce qui est commun et ce qui est privé. L’Auteur suit les raisonnements d’Aristote sur les effets de la disparition de la propriété privée et sur la mise en commun des relations familiales : la “collectivisation” des terres interdit le don et la générosité ; et si l’amour ne relève pas de relations privées, alors la porte est ouverte à l’intempérance, telle qu’on peut la voir chez les femmes spartiates. Or, quelle est la finalité de la Cité, sinon de déployer les conditions de la vertu ? Cet argument est renversé par l’argumentaire libéral, selon lequel les vertus publiques ne proviennent pas des vertus des individus. Cependant, un des défis majeurs de toute constitution libre est d’arriver à faire vivre ensemble oligoi et polloi, petit nombre et grand nombre. Toute Cité doit contenir une conflictualité, qu’elle ne peut cependant pas extirper. Ce qui est possible par le biais de l’éducation, des mœurs et des lois.

En contraste avec la thèse aristotélicienne de l’impossibilité de réduire à rien la conflictualité sociale, idée qui montre la méconnaissance des réalités humaines, Karl Marx conçoit la résolution de la lutte des classes comme l’issue nécessaire d’un processus historique inéluctable. Crystal Cordell rappelle que le projet marxiste repose sur une conception matérialiste de la vie. Elle cite sur ce point l’Idéologie allemande, où toute production de l’esprit est vue comme l’expression de conditions matérielles. Elle rappelle aussi les positions de Marx sur la différence entre l’homme et l’animal, qui n’a pas besoin de travailler, l’opposition de Marx à Locke sur le travail comme origine de la propriété, et sa dette à l’égard de la critique que Rousseau porte contre le travail, critique que l’on peut résumer ainsi : “peuples modernes, vous n’avez plus d’esclaves mais vous l’êtes.” (J.-J. Rousseau, Du Contrat social, III, 15). Marx s’oppose aussi aux thèses de Montesquieu sur le commerce qui favoriserait la paix : non seulement la propriété des marchandises et leur échange commercial renforce la situation de l’aliénation des travailleurs, mais produit des conflits transnationaux, au lieu d’adoucir les mœurs. Loin d’être une solution plausible à des problèmes posés aux sociétés européennes durant leur histoire, l’État moderne n’est pour Marx “qu’un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise toute entière”.

Tout comme pour les précédents chapitres, Crystal Cordell applique la méthode du “tour d’horizon” historique, en partant de la manière dont la notion est développée par la philosophie politique ancienne et comment nous la voyons évoluer à partir de la période contractualiste. Le fond de l’exposé consiste à montrer comment on passe d’une perception de la liberté sur fond de l’opposition entre la nature et la loi, à une perception fondée sur une convention librement contractée. La notion moderne d’autonomie au sein des philosophies politiques contractualistes laisse le champ ouvert à la définition de l’homme comme “maître de lui-même” en se soumettant à des lois auxquelles il se donne la liberté d’obéir. L’Auteur analyse la différence entre la moralité kantienne et la perspective lockéenne de l’obéissance au contrat, examine la question de l’autorité par le prisme de la dimension familiale de l’autorité paternelle, où le consentement des individus s’ajoute au statut contractuel de la famille, dispositions sujettes à variation, notamment au regard des relations éducatives avec les enfants et partant, ajoutant des conditions naturelles au contrat conjugal. Se pose la question chez Locke de la durée de la conjugalité : s’il y a des enfants, la responsabilité morale exige que la conjugalité perdure jusqu’à leur émancipation. L’Auteur développe au final, en suivant la conférence de Benjamin Constant (De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, 1819), combien la dimension privée de l’activité humaine était inconnue des Anciens, dimension qui, en se déployant dans la modernité, pose un certain nombre de questions, dont l’une touche au rétrécissement de la pertinence de la loi au regard de la revendication de droits (privés) pour l’exercice de mœurs plus libres. C. Cordell n’entre pas dans les débats et thèmes politiques contemporains tels la judiciarisation, ou la revendication de droits nouveaux. Elle note simplement l’importance extrême et problématique de la revendication de la préséance des contenus privés de la liberté, importance qui peut conduire à une politique de défense contre le despotisme des mœurs.

Ce petit livre est à vrai dire — il faut le répéter — très dense et très riche. Il forme un excellent vademecum de philosophie politique. Certes, son ambition est exigeante, puisqu’il s’agit de procéder de manière cohérente à un examen précis des différentes articulations de la philosophie politique, en mettant en dialogue les textes classiques. Cependant, il peut sembler que le projet éditorial ne soit pas suffisamment clair. En effet, ce livre peut s’adresser à des étudiants chevronnés — dont on espère qu’ils n’ignorent pas leurs classiques —, ou à des enseignants de philosophie qui auraient besoin de regarder d’un peu près certaines thèses de philosophie politique. Sans faire porter la critique sur sa dimension encyclopédique, que ce soit pour le déplorer (un livre ne peut tout contenir), ou pour s’en étonner (beaucoup est demandé à l’average reader), le cahier des charges appelle quelques remarques. D’abord, même s’il possède un petit lexique de 33 mots (la plupart portant sur le vocabulaire grec), cet ouvrage ne saurait être considéré comme un ouvrage scolaire, dont il se donne l’apparence. Il ne dispose pas de l’appareil critique d’un usuel à usage universitaire. Cela n’est pas de la responsabilité de l’Auteur, dont la maîtrise remarquable des points qu’elle aborde montre une proximité réelle avec une argumentation de première main.

Mais la bibliographie succincte se trouve dans le corps du texte et oblige parfois l’Auteur à de longues citations. Cela conduit surtout à ne pas renvoyer le lecteur à des vérifications. Aucune note de bas de page ou en fin de chapitre ne vient soutenir, alléger, ou compléter le texte. Le lecteur assidu ne trouvera non plus aucun index.

On peut regretter aussi que, sur le fond, le cahier des charges éditorial ait conduit à écarter quelques questions importantes. Les questions politiques relatives à la religion sont circonscrites (à la rhétorique ancienne, à l’attitude de Hobbes, à la tolérance de Locke, à la religion civile de Rousseau…), alors que le passage de la religion “municipale” des Grecs et des Romains (dixit Fustel de Coulanges) à la révélation du monothéisme chrétien a constitué une réorientation complète de la boussole européenne, inaugurant une phase de la vie politique organisée dans la lutte séculaire du pouvoir temporel contre le pouvoir spirituel. On doit surtout noter que l’ancien paradigme de la gloire — comme horizon spirituel humain de premier plan — tend à s’effacer et donc on voit la guerre comme le lieu par excellence où s’exerce la noblesse de l’âme perdre de son prestige (cf. Augustin, La Cité de Dieu). Quant à l’émergence des nations européennes, leur naissance et leur affaiblissement dans le projet contemporain d’une Europe politique, il n’en est dit que quelques mots, à propos des conséquences des Traités de Westphalie. Et précisément, aucun chapitre n’est consacré à la question de la nation. Il en va de même de l’État, dont la généalogie n’est pas recherchée.

On remarquera enfin le recours abondant aux références grecques et la rareté des sources contemporaines. Raymond Aron, Leo Strauss, Hannah Arendt sont cités une seule fois. Les références à des auteurs récents vont à Alexis Tocqueville, John Stuart Mill et Karl Marx. Alors que les réflexions de l’Auteur viennent rappeler très opportunément que la vie politique se nourrit des affects humains et de contenus psychologiques, elle aurait pu interroger — après les philosophes du premier XIXe siècle, dont Hegel est ici curieusement absent — l’exigence scientifique de la pensée politique contemporaine. Et peut-être chercher à préciser plus avant la séparation moderne entre la science et la philosophie politique. La division entre Anciens et Modernes n’est sans doute pas un simple constat : elle a quelque chose à voir avec une dynamique, pour ne pas dire une métamorphose, de la Cité.

Jean-Pierre Delange (24/06/2015).